相比于我5月份在工作室写的招新文案,有删改,尽量说出我的真心话,方法论。行文心态很像《上海交通大学生存手册》,如果没有听说过,可在Github上搜索查看。

“心智成熟是我们考察的第一要义。”

这是我在工作室招新秉持的原则。因为成长过程中实在是太痛苦,包括我在内,当压力到来的时候,也不敢保证一定情绪稳定不失控,比如ddl,考试等等,还有到底选前端还是选后端还是AI、选保研还是选就业这样的问题,不断内耗自己,蚕食着你本不多的精力。

个人成长和情绪管理、技术成长和精神成长不是两条道路,我统一把这些叫做心智成熟。

心智成熟,是在大学这个时期,人生掌舵的必要条件。

成长和焦虑

我希望你可以在大学这个阶段,把个人成长看得比什么都重要,这几乎是笔稳赚不赔的买卖。没人希望自己的同事、朋友、伴侣,活的一无是处、穷困潦倒。先独善其身,后兼济天下。一个连自己都照顾不好的人,是没资格也没精力去照顾别人的。

OK,那么现在问题只剩下成长中的焦虑了,你只要明白,成长这玩意稳赚不赔,你一直在做加法,你只会越来越强,你思考的,只是效率,是加的快,还是加的慢了。

顺便一提,娱乐摸鱼时间也算是不加…这个怎么平衡小屁孩的时候就懂了吧。我聊聊其他的。

内耗

成长,加的最慢的,无疑是一直加零,也就是停滞不前。内耗就是严重让你停滞的方式,如果你一直在犹豫:

”Oh,学习这个的前景怎么样,我学了之后可以用几年,到底是选视频还是选书籍…“

真不至于把时间空空耗费在犹豫上,只有实力先涨上去,你才有选择,有犹豫的权利,去选保研,考研or就业,何况你只是小白,如果成天都在内耗和空想中度过,大学的时间白驹过隙,你将碌碌无为。

在计算机这个大热的行业,谁内耗也不是你内耗,任何一门主流的技术、学科,都够你喝一壶了,而且必是稳赚不赔。如果你硬要纠结哪个,我只能说都要。

为什么我说读研、就业可以都要,因为他们重叠的部分太多了,计算机基础 + 工程实践,不管你选哪个,学的都是差不多的东西,几门专业课 + 一些项目,立马学起来就是了。

选分流,软工or计科or大数据orAI,选前后端,选框架,以上同理,一律可以全都要。 转专业or转行,人生不是努力到20岁或者是22岁某个时间点就结束了,怎么开始都不算晚,喜欢就去做。

饱和式学习

国内大学本科的教育质量,不同大学不同老师之间相差显著,但是能否学到东西,全靠你的内驱力。读本校老师的自编的教材,往往只是国外教材的删减和魔改,这一点在计算机类的专业最为显著。学校的考试是通过性考试,而不是选拔性考试,重在浅而广。甚至考研都用不上,需要重新学习一遍。

骂归骂,大学的图书馆知识触手可得,但四年一本书都没读完过的人大有人在。

你所要做的就是把握当下,沉浸在知识本身,想去学就去学,对知识的渴望会充盈你强大的执行力,读国内外大咖的名著,完成课业只是顺便,你所做的只是沉浸在个人成长中。这就是“饱和式学习”。

扩充自己的知识储备不是什么坏事。

借力

I could really use a stage that’s has already been solidly put in place rather than wading my way through a journey full of hidden rocks

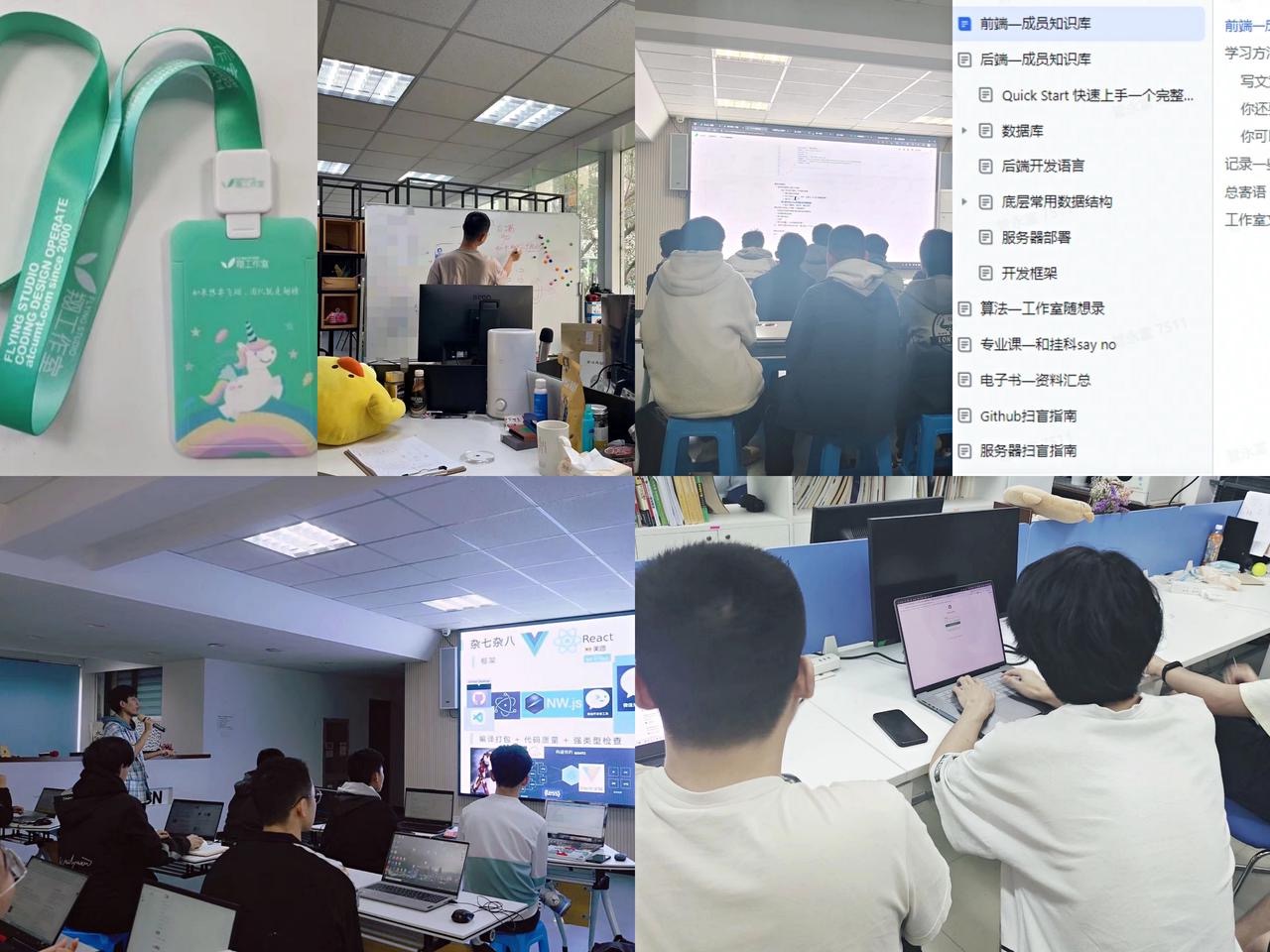

工作室真的是个好地方,Google、b站、油管这样的知识渠道也是好地方。

功利

如果让我评价自己,肯定是一个浪漫的理想主义者(虽然多少有点点油腻。我希望大家都能找到自己喜欢的事物,每天有科学的多巴胺分泌,大家都有光明的未来。

在大学工作室,我们工作没有money,没有志愿时长,没有素质加分,只有技术成长的追求。 团队的每个成员,每个人也有利己的想法,能够有余力肯抽出时间,做技术分享、技术培训,愿意协作并服从团队管理的人,很少。相比之下,大家都倾向于选择个人成长最快的方式:单独项目,实习备考,并急于去证明自己。

我多少理解了为什么现在很多团队,永远缺人,永远渴望个性的成员。

无内忧外患,照顾好个人事务、情绪稳定、技术过关、沉稳不焦虑,这些层层关卡之后的人真的很少。

希望团队会越来越好,有更多的人加入到共同成长的主旋律来吧。

心得来源于这篇知乎文章

共同成长,宁缺毋滥。 给我的管理上了一课。

或许若干天之后的你,会和我一样,向学弟学妹们娓娓道来,发光发热,把我们的理念传承下去。